Об алкогольных предпочтениях поколения Z и немного истории. Так сложилось, что в начале осени отмечаются целых три даты, посвященные преодолению проблем, связанных с алкогольной зависимостью и пропагандой трезвого образа жизни: 11 сентября — Всероссийский день трезвости, 2 октября — Всемирный день без алкоголя и 3 октября — Всемирный день трезвости. Из года в год в эти дни государственные и общественные организации проводят различные мероприятия: от лекций, семинаров, выставок до организации массовых забегов в поддержку трезвого образа жизни. Активными участниками неизменно выступают молодёжные организации. Привлекая волонтёров, они организуют флеш-мобы, раздают памятки и буклеты, призывающие хотя бы раз в году отказаться полностью от употребления любых видов алкогольных напитков. Не остаются в стороне СМИ.

Кампания этого года была отмечена появлением целого ряда статей (аналитических материалов, заметок) очень любопытного содержания: «Зумеры и миллениалы отказываются от алкоголя», «Почему поколение Z пьёт меньше», «Молодёжь отказывается от алкоголя», «Психологи объяснили, почему зумеры начали отказываться от спиртного», «Зумеры и младшие миллениалы меньше других поколений употребляют алкоголь» и т.п. Информационным поводом к написанию этих материалов стали данные Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения, который на протяжении многих лет проводит НИУ ВШЭ (с 1994 г.) и совсем свежего опроса ВЦИОМ, о том, как за последние 20 лет изменились практики потребления алкоголя в России.

«Трендсеттеры трезвого образа жизни — зумеры и младшие миллениалы», согласно заявляют эксперты. Моду задают именно они. Представители поколения Z пьют меньше алкоголя, чем их предшественники из старших поколений (Zеты выпивают на 20% меньше на душу населения, чем миллениалы, которые, в свою очередь, пьют меньше, чем поколение X и беби-бумеры). Молодое поколение отличается умеренностью, менее терпимо относится к злоупотреблению алкоголем, следит за своим здоровьем (в том числе — психическим), больше занимается спортом, разделяет более позитивные настроения относительно своего будущего и не хочет себя разрушать. Что касается выбора, молодёжь пьёт меньше крепкого алкоголя, предпочитая пиво, вино и коктейли (пиво — самый популярный напиток среди аудитории от 18 до 24 лет; водка на последнем месте). А больше половины молодых людей до 25 лет не употребляют алкоголь вовсе, что сопоставимо с долей трезвенников среди людей пожилых — старше 1952 года рождения (самой пьющей, согласно статистике, является группа от 26 до 40 лет).

Одна из причин снижения интереса к алкоголю, отмечаемых экспертами, — уход новых поколений в онлайн. Пить в одиночестве перед экраном компьютера у них не принято. Они предпочитают употреблять алкоголь вне дома, что является частью их социальной активности (в барах, в кругу друзей-знакомых). А алкоголь воспринимают как дополнение к приятной компании, потому отдают предпочтение коктейлям и лёгким винам с красивыми этикетками, которые можно выложить в соцсетях. Zеты активно следят за модными трендами, любят пробовать что-то новое, включая безалкогольные варианты традиционных напитков (пиво, вино, коктейли). Главное, чтобы было вкусно. При этом для них важно качество потребляемых напитков: экологические аспекты (натуральность ингредиентов, способ производства), низкокалорийность и пр. Они, скорее, откажутся от приобретения алкоголя, чем купят продукт не соответствующего качества. Среди миллениалов прирост трезвенников гораздо скромнее и предпочитают они больше крепкие напитки, включая водку и вино. Но, как отмечают эксперты, для молодёжи в целом на данном временном этапе более характерна «южная модель» потребления алкоголя — понемногу и слабоалкогольные напитки, в отличие от предшественников, приверженцев традиционной для нашей страны «северной модели» потребления: нерегулярно, но помногу и в основном напитки крепкие.

Та же тенденция прослеживается за рубежом. Отказ от алкоголя постепенно становится новой культурой развитых стран. Правда, процесс этот там начался несколько раньше, чем у нас — 1999—2000 гг., и различных исследований на тему накопилось больше. Зарубежные эксперты отмечают, что представители поколения Z лучше информированы о вреде алкоголя, больше склонны заботиться о себе и своём здоровье. Время учёбы в университетах всё чаще рассматривается как подготовка к выходу на рынок труда, а не время для безответственного веселья, поскольку пьянство — отвлекающий фактор в условиях жёсткой борьбы за рабочие места. Кроме того, алкоголь стоит дорого и не каждый может себе это позволить без ущерба для бюджета. Не сбрасывается со счетов тотальная компьютеризация и развитие соцсетей. Если миллениалам особенно поначалу казалось, что загрузка собственных пьяных фото в соцсети — это забавно, то сегодня молодые люди понимают опасность того, что эти изображения могут почти мгновенно стать вирусным контентом (допустим, в TikTok), а онлайн-имидж для них крайне важен, в том числе для карьерного развития. Конечно, результаты исследований не свидетельствуют о полном отказе молодёжи от алкоголя, скорее об осознанном потреблении. Подтверждением чему служит набирающее популярность движение «Трезвое любопытство» (Sober Curious). Оно появилось в 2018 г., после выхода книги британской журналистки и подкастера Руби Уоррингтон — «Sober Curious: The Blissful Sleep, Greater Focus, Limitless Presence, and Deep Connection Awaiting Us All on the Other Side of Alcohol», в которой она поделилась с читателями собственным опытом, связанным с переоценкой отношения к алкоголю. «Трезвое любопытство» это не про полный отказ от алкоголя, скорее про трезвость как управляемый процесс (и не подходит людям с клиническим диагнозом). Присоединившиеся внимательно и честно анализируют своё состояние до и после и делают соответствующие выводы: имело ли смысл пить в конкретных обстоятельствах, в определённом количестве и в принципе, или можно было не пить. А затем принимают собственное обдуманное решение. Например, отказаться от алкоголя в определённых ситуациях; полностью исключить некоторые напитки (допустим, крепкие) на определённое время; не пить с понедельника до пятницы или сократить количество выпиваемого за неделю, месяц, год и пр. Вариантов масса, главное объективно оценивать свои действия.

Примерно такая ситуация сложилась сегодня. Но сама по себе проблема борьбы с алкоголизацией населения глобальна, интернациональна и имеет достаточно длинную историю, в том числе в нашей стране.

В России борьбе с алкоголем придавали большое значение ещё в дореволюционный период. В совсем древнюю историю мы залезать не будем, ограничимся концом 19 — началом 20 вв., когда проблема потребления населением больших объёмов алкоголя стояла особенно остро.

В 1894 году министр финансов Сергей Витте инициировал введение в стране винной монополии, а параллельно — организацию попечительств о народной трезвости. Они должны были заняться просвещением населения, организацией обществ трезвости и доступных развлечений, которые составили бы альтернативу выпивке. Одним из первых мероприятий этой кампании стало открытие безалкогольных пространств — чайных, где не продавался алкоголь, но можно было перекусить, почитать газеты, поиграть в шашки. Второй задачей попечительств и обществ трезвости было создание досуговых центров для населения. С конца XIX века по всей Российской Империи массово открывались общедоступные и самодеятельные театры, сады для гуляний с аттракционами, народные дома с образовательными курсами, лекциями, библиотеками.

Наибольшее беспокойство вызывало подрастающее поколение. Необходимо было привить ему нормы трезвости, чтобы уберечь от порока пьянства. Изучение детского пьянства в России началось с 1898 г., когда при Русском обществе охранения народного здравия (РООНЗ) в специальной комиссии по борьбе с алкоголизмом была выделена школьная секция. Было проведено анкетирование среди учащихся начальных классов городских школ, фабрично-заводских училищ, сельских школ Московской губернии, средних учебных заведений, а также студентов университетов. Проведённые исследования вскрыли вредное влияние алкоголя на физическое и нравственное развитие школьников. Были изучены и причины распространения алкоголизма среди молодёжи. Среди прочего было отмечено, что некоторые родители сами приучали детей к алкоголю с детства («произведёнными анкетами было установлено, что даже в образованных семьях родители смотрят на алкоголь как на напиток для детей весьма полезный, укрепляющий их и содействующий росту»). Поэтому необходимо было просвещать и взрослых, чтобы они «своим влиянием не парализовали школьной пропаганды». Вопрос о распространении пьянства, в том числе среди учащихся, широко обсуждался в печати, на съездах и заседаниях обществ трезвости. Особое место в истории противоалкогольного движения занял Первый всероссийский съезд по борьбе с пьянством (1909 г.), созванный по инициативе РООНЗ. В резолюции было указано на необходимость усиления антиалкогольной пропаганды, введения в школах обязательного антиалкогольного обучения. Организующим и направляющим центром в повышении санитарной грамотности населения в конце ХIХ в. стали Комиссии по распространению гигиенических знаний в народе. Они осуществляли просветительскую работу через библиотеки и школы. Издавались доступные книги для народа, листовки, плакаты. В 1910 г. в Москве был организован Кружок деятелей по борьбе со школьным алкоголизмом, главной задачей которого стало просвещение и обучение преподаванию «науки трезвости» учителей народных школ путём чтения им лекций. Значительное место в деле популяризации антиалкогольных знаний занимали выставки и музеи. Впервые специальная антиалкогольная выставка демонстрировалась на Первом всероссийском съезде по борьбе с пьянством (имела успех, выставку посетило более 50 тыс. человек). Чуть позже её материалы стали основой экспозиции Противоалкогольного музея при Кружке деятелей по борьбе со школьным алкоголизмом. Очень интересное было учреждение, удостоилось даже посещения членов императорской семьи. В первом зале были размещены экспонаты, имеющие отношение к распространению спиртных напитков среди различных народов Европы и Америки и зависимость их потребления от различных условий (экономического достатка, пола и т.д.). Во втором — экспонаты, демонстрирующие последствия злоупотребления спиртными напитками: муляжи, анатомические препараты, рисунки, а также диаграммы, иллюстрирующие влияние алкоголя на психику человека (алкоголь — один из главных поставщиков граждан в психиатрические и тюремные заведения). И отдельный стенд о влиянии алкоголя на потомство. В заключение экспозиции были представлены материалы, посвящённые мерам борьбы с алкоголизмом (использовались для организации передвижных выставок, которые с просветительскими целями возили по школам и учительским семинариям).

Большое внимание проблемам алкоголизации детей и подростков уделяла периодическая печать, в том числе журналы (и журналов таких было не мало — более 50). В Петербурге выходили: «Листок трезвости», «Народная трезвость», «Отрезвление», «Сеятель трезвости», «Сила трезвости», «Трезвость и бережливость», «Трезвые всходы», «Трезвая жизнь» с бесплатными приложениями «Листок трезвости для школьников» и листок трезвости для младших детей «Зорька». В Казани — журнал «Праздник трезвости», в Серпухове — «Воскресный листок», в Псковской губернии — «Друг трезвости», в Воронеже — «Заря трезвости», в Одессе — «Зелёный змий», в Уфе — «Уфимское попечительство о народной трезвости», в Царицыне — «Царицынский трезвенник» и др. Несколько журналов в защиту трезвости выходило в Москве, причём все они назывались «В борьбе за трезвость».

Активно работала школьная секция РООНЗ. Разрабатывалась тематика «нормальных антиалкогольных курсов» по трём основным направлениям: исследование факторов, способствующих алкоголизации учащихся; влияние алкоголя на детский и юношеский организм; роль школы в «профилактике алкогольных бед среди учащихся» и задачи школы в борьбе за трезвость. Был объявлен конкурс на лучшую «противоалкогольную» хрестоматию для народных школ с иллюстрациями, «доступными пониманию детей и подростков». Во множестве издавались просветительские книги, такие как «Первые шаги воспитательной борьбы с пьянством в России» — о первой российской школе трезвости (была открыта 14 сентября 1905 г. по инициативе монаха Троице-Сергиевской пустыни о. Павла на крошечные деньги — 37 р. 20 к., собранные на молебне при открытии школы; первыми учениками стали дети-нищие, пришедшие за подаянием к монастырскому храму — Первые шаги воспитательной борьбы с пьянством в России — 1910), а также учебники и методические пособия. В 1913 году в Петербурге вышел переведённый с французского языка А.Л. Мендельсоном «Учебник трезвости для начальной и средней школы» Ж. Дени (на Всероссийской выставке в Санкт-Петербурге он был удостоен малой золотой медали). В 1914 году в Москве вышел популярный учебник трезвости для начальных училищ С.Е. Успенского «Школа трезвости» — первое в России непереводное руководство «по ознакомлению учащихся в начальной школе с гибельными последствиями потребления спиртных напитков и положительными качествами трезвости». А в 1915 году появилась первая отечественная противоалкогольная хрестоматия Н.В. Васильева «Трезвая жизнь», в которой были использованы произведения русских и зарубежных писателей.

В нашей ЭБ есть все эти книги (и даже более того, специалисты смогут оценить), но наш обзор — популярный и для него мы возьмём лишь некоторые из вышеупомянутых изданий и другие не менее любопытные.

Эта книга — второе издание учебника Жюля Дени и, по отзывам наших современных специалистов, самое удачное. Автор-составитель А.Л. Мендельсон (главный врач учреждений для лечения алкоголизма при Санкт-Петербургском городском попечительстве о народной трезвости) творчески переработал книгу Дени, и по большому счёту получился у него собственный учебник в тридцати четырёх уроках с богатейшим фактическим материалом и разнообразными заданиями для его повторения и закрепления. Трудно сказать, насколько легко его содержание воспринималось учащимися, но в этом учебнике есть информация обо всём, начиная с описания пищевых веществ в целом, включая напитки: какао, шоколад, супы, безалкогольные напитки и напитки, получаемые путём брожения — от пива до кефира; напитки, получаемые путём перегонки — водка. Далее глава, посвящённая действию алкоголя на человеческий организм; глава о влиянии алкоголя на семью и общество (приводятся статистические выкладки о потреблении спиртных напитков в Российской Империи в целом, в главнейших городах европейской России и иностранных государствах — по состоянию на 1910 г. ). И конечно, о влиянии алкоголизма на качество народонаселения: заболеваемость и смертность, несчастные случаи и самоубийства, преступность. Заключительная часть посвящена мерам, предпринимаемым российским государством и обществом, направленным на преодоление этого тяжелейшего недуга:

«Пьянство вызывается и поддерживается множеством различных причин… Против предрассудков о якобы благотворном действии алкоголя выдвигаются просветительные меры — распространение правильных сведений об истинной природе спиртных напитков. Поскольку пьянство — проявление распущенности нравов и потребность в низменном удовольствии, с ним надо бороться путём религиозно-нравственного просвещения. Нужнее всего удержать на трезвом пути молодёжь, ещё не усвоившую питейных навыков… Знание вреда, причиняемого алкоголем ближним, отечеству и человечеству обязывает делиться этим знанием с теми, у кого его нет».

Кстати, задолго до заявления ВОЗ о том, что алкоголь вреден в любых дозах, на это указало Российское общество борьбы с алкоголизмом: «Все спиртные напитки содержат наркотический яд — алкоголь, причём даже малые дозы могут приносить вред организму; но умеренное в начале употребление алкогольных напитков ведёт сплошь и рядом к неумеренности отдельных лиц, к пьянству народных масс, к хронической алкоголизации населения» .

Дополнительно можно перелистать первый российский учебник, подготовленный С. Успенским. Несмотря на то, что он считается первым непереводным, он как близкий родственник похож на учебник Мендельсона с поправкой на стиль изложения, более адаптированный для детского восприятия: «Чем проще при условии содержательности форма изложения всякого школьного предмета, тем скорее детская мысль начинает работать в желательном направлении» . (Успенский С. Школа трезвости. Популярный учебник трезвости для начальных училищ. — 1914).

По настоящему первым отечественным пособием может считаться труд доктора А.В. Соболевского.

«Ввиду отсутствия программы преподавания трезвости в русских школах составителю пришлось самому избрать путь к вышеозначенной цели. Иностранные руководства не могли служить надёжным примером ввиду различного отношения у нас и за границей к преподаванию трезвости» .

Книга состоит из двух частей. Первая часть предназначена для «учащих» и представляет собой компиляцию работ различных авторов, упомянутых тут же в тексте, включая описания различных расстройств нервной системы, от неврозов до психозов, поскольку «опьянение, в сущности, не что иное, как искусственное помешательство» (подробное описание процесса по стадиям можно найти на С. 8). Вторая часть руководства — «трезвая» хрестоматия, «соединяющая почти всё, что имеется в русской художественной литературе» на эту проблемную тему. Это уже для учеников. В процессе коллективного чтения учитель сообщает вкратце необходимые специальные сведения, даёт пояснения и во время живого обсуждения подводит учащихся к нужным умозаключениям. После усвоения этого материала учащимися учитель переходит к изложению специальных сведений из первой части. А в конце курса каждый учащийся получает руководство на руки для последующего самостоятельного изучения и закрепления материала.

Пособие А. В. Соболевского предназначалось для самого широкого круга читателей: учителей и учащихся средней школы, читателей народных и солдатских библиотек, а также для всех граждан, интересующихся данной проблемой (единственное, о чём сожалел автор, — ввиду ограниченности средств в руководстве нет иллюстраций).

Кроме собственно уроков алкоголеведения, наука трезвости прекрасно вписывалась в другие школьные курсы: Закона Божия, отечественной и зарубежной словесности, истории, географии и даже математики. Например, рассмотрим первую русскую антиалкогольную хрестоматию.

Впервые хрестоматия вышла в 1901 г. и выдержала несколько переизданий. Автор — священник (правда, в 1902 г. он снял с себя сан и перешёл на светскую службу), литератор, краевед и активный деятель всероссийского трезвенного движения, один из организаторов Санкт-Петербургского попечительства о народной трезвости. Булгаковский не только писал книги на противоалкогольные темы (хрестоматия не единственный его труд). В народных домах, библиотеках, читальнях попечительства о народной трезвости демонстрировались созданные им серии противоалкогольных световых картин (показывались через проектор), сопровождаемых специальными текстами для чтений. В 1900 году на Парижской всемирной выставке был награждён серебряной медалью за литературно-художественный альбом «Эхо. Пьянство и его последствия».

Хрестоматия состоит из двух разделов. В первом представлены рассказы и стихотворения, «представляющие собою попеременно светлые картины трезвости и мрачные — пьянства». Во второй дана краткая медицинская информация о вредном влиянии спиртных напитков на физиологию человека; тут же помещено несколько статей по гигиене с действительно полезными советами: как правильно питаться, как обеззаразить воду без кипячения, почему важно проветривать помещения и пр. В хрестоматии много иллюстраций, кроме того «во избежание утомительного однообразия после каждой статьи приведены пословицы и краткие изречения великих мужей и учёных» . В целом, хрестоматия оставляет достаточно тягостное впечатление. Не только «мрачные картины пьянства» , но и «светлые картины трезвости» оптимизма не внушают, возможно из-за излишней назидательности, всё-таки Булгаковский был священником, а может быть, жизнь простого народа в те времена такой безрадостной и была. Зато вторая часть оставляет впечатление достаточно «светлое» . Написана кратко, без излишних медицинских подробностей, доступным языком, понятная не только не имеющему медицинского образования автору, но и не слишком подготовленным школьникам, особенно ученикам народных школ.

Теперь рассмотрим учебники арифметики. Первый — для низших школ всех ведомств, написанный братьями Беляевыми, один из которых был учитель, а другой — врач.

«Нельзя быть достаточно наивным, чтобы думать, что решением задач противоалкогольного содержания можно уничтожить народное пьянство; но если трезвенное просвещение в школе вообще имеет какой-нибудь смысл, то полезно, уместно и законно привлечь к этому делу и арифметику» .

Содержание задачника делится на две части: в первой содержатся задачи, заимствованные из научной статистики алкоголеведения, среди которых социальные (о влиянии алкоголя на смертность, самоубийства, несчастные случаи, преступность, вырождение); задачи, доказывающие ядовитую сущность алкоголя (математическая зависимость между весом тела человека и смертельной дозой этилового спирта), а также задачи смешанного характера. Во второй части задачи бытовые (их немного), некоторые из которых «представляют собою как бы маленькие рассказики и могут употребляться на уроках предметного чтения и бесед учителя с учениками о вреде алкоголя для жизни и здоровья человека и благосостояния общества» .

Без примеров не обойтись. Возьмём что попроще из раздела «Целые числа».

Сложение:

«Каждый житель России (на круг) выпивает в год 12 бутылок водки, 10 бутылок пива и три бутылки виноградного вина. Сколько всего бутылок в год он выпивает?».

А это на вычитание:

«Из 2229 алкоголиков, лечившихся в Петербурге от пьянства, только 597 стали пить водку под влиянием горя, семейных неприятностей и душевных потрясений, а все остальные были соблазнены на пьянство своими товарищами. Скольких соблазнили товарищи?».

А вот из задач на все четыре действия:

«В 1913 году в России выпито 2.000.000.000 бутылок водки. Если их раздать по 4 бутылки каждому из жителей Европы, то останется ещё нерозданными 314.304.000 бутылок. Чему равно население Европы?».

Там ещё есть задачи на простые дроби, десятичные и проценты (ответы тоже есть). Руководство, как указывают авторы, не предназначено для того, чтобы заменить задачники обычного типа, но преподаватель, проходя соответствующий раздел арифметики, может предложить ученикам (на свой выбор) задачи из этого сборника — две-три в неделю. Материала для этого хватит.

«С вином поводишься — нагишом находишься», — это не вполне учебник, скорее, популярная просветительская брошюра, предназначенная для широкого круга читателей, в том числе и для семейного чтения.

Задачи в ней в основном бытового, индивидуального содержания:

«У крестьянина было 47 копеек. Он хотел купить марку почтовую за 7 копеек, но встретил приятеля, распил с ним бутылку водки за 42 копейки. Послал ли он письмо?».

Или:

«Девочка продала в один день на 8 копеек ягод, а в другой день на 3 копейки меньше. Отец взял у неё 13 копеек на чашку водки. Сколько у неё осталось денег?».

И главные вопросы, уже не арифметические:

«Хорошо ли поступил отец, пропив деньги дочери? Если бы он не пил водки, обидел бы он так свою дочь? Что же следует детям, когда они вырастут большими, поступать также, как поступали с ними пьяные отцы?».

Деньги на пьянство тратятся незаметно. Между тем на сбережённые от невыпитой водки деньги можно было бы купить что-нибудь полезное или потратить на что-то полезное:

«Из двух пьяниц один в среднем в день выпивает рюмку водки, другой 12 рюмок. Первый совершенно отказался от пьянства и стал откладывать пропиваемые раньше деньги в сберегательную кассу. Таким образом он сберёг в один год 6 руб. 20 коп. Сколько сберёг бы второй пьяница, если бы поступил также, как первый и откладывал деньги в кассу в течение 25 лет? Капитал в сберегательной кассе за 25 лет удваивается».

И всё в таком духе, как бы жизненно.

Братья Беляевы такие «бытовые» задачи не одобряли, поскольку, по их мнению, в данном случае значение алкоголя «как фактора многих социальных бедствий совершенно не затрагивается: если „некто“, расставшись со своими стаканчиками, скопит сколько-то рублей, то тут и наступит благополучие». Не наступит, а примитивное морализаторство никакой пользы принести не может.

Насколько просветительские инициативы российского трезвенного движения повлияли на снижение уровня потребления алкоголя, судить сложно (статистика недостаточно достоверна). Тем более в 1914 г. Российская империя вступила в Первую мировую войну, и в стране был принят сухой закон (сначала на момент мобилизации, затем — до окончания войны), что снизило уровень потребления алкоголя. Но полезный опыт воспитания трезвости в молодом поколении накоплен был. И это не только оригинальные методики и формы просветительской и профилактической работы, но и научные исследования, позволившие сделать определённые выводы о причинах распространения алкоголизма среди молодёжи и мерах борьбы с ним.

После Октябрьской революции 1917 г. борьба с пьянством продолжилась, наполнившись совсем иным идеологическим содержанием. И, соответственно, под другим руководством (в Российской империи во главе трезвенного движения стояла русская православная церковь, в советской России — партия большевиков, при активном участии общественности, в том числе пионеров и комсомольцев). Пьянство стало считаться пережитком, «социальным злом, оставленным рабочему классу в наследие старым капиталистическим строем», и в новые времена этот пережиток следовало побороть как можно скорее, поскольку злоупотребление алкоголем плохо сочеталось с задачами социалистического строительства.

Поначалу борьба велась очень жёсткими запретительными методами. 19 декабря 1919 г. Совет народных комиссаров РСФСР принял постановление «О воспрещении на территории РСФСР изготовления и продажи спирта, крепких напитков и не относящихся к напиткам спиртосодержащих веществ». Что ожидаемо привело к расцвету самогоноварения и ещё большему спаиванию населения (а вместе с тем ухудшению здоровья населения, росту преступности, снижению производительности труда и пр.). Тогда было принято другое решение. Декретом Совета народных комиссаров СССР от 28 августа 1925 года «О введении в действие положения о производстве спирта и спиртных напитков и торговли ими» торговля водкой была разрешена, а чуть позже была введена государственная винная монополия. И также, как в прежние времена, введение алкогольной монополи стало началом кампании, направленной на организацию антиалкогольной пропаганды, санитарного просвещения, активизацию культурно-просветительной работы и лечебно-профилактической помощи злоупотребляющим алкоголем (включая организацию вытрезвителей и при необходимости принудительное лечение).

Почему же, если борьба с пьянством считалась необходимым условием строительства социализма, государство вернулось к производству и продаже алкоголя? Вот какое объяснение даётся в следующей брошюре, адресованной молодёжи.

Социальные болезни одними запретами не вылечить. Статистика жертв самогона, всевозможных суррогатов, а также многочисленные «самогонные процессы» первых лет советской власти показали, что люди не понимают социальной опасности алкоголя. Да, алкоголизм не выгоден государству, но из двух зол выбирают меньшее. Государственная продукция доброкачественнее самогона, она даёт возможность регулировать производство и продажу алкоголя.

«наконец, винный капитал из рабоче-крестьянского кармана, сделав оборот (невыгодный для общества в целом), всё-таки возвращается в госбюджет и идёт на нужды того же общества».

Конечно, это временная мера. Установка была такая: новые доходы государства постепенно будут заменять доходы, полученные от продажи водки, «чем больше повысится производительность труда, тем больше будет доход государства и тем скорее можно будет полностью уничтожить водку» (план замечательный, но утопический, как и показало время).

В брошюре сообщается, что наркосекция Отдела по борьбе с социальными болезнями при Мосздраве Моссовета проводит опыт по организации антиалкогольного движения («четвертого фронта»), и молодёжь должна занять в нём подобающее место. Задача движения — «организация общественного мнения против яда, изгнание алкоголя из быта, борьба за воспитание здоровой смены». Необходимо создать в широких массах убеждение, что «пока не побеждён алкоголизм, неосуществим новый коммунистический быт». Далее краткая памятка, чем особенно вреден алкоголь, «важнейшая форма наркотизма». А вреден он практически всем: разрушает человеческий организм, влияет на заболеваемость, смертность и самоубийства, на преступность и несчастные случаи, трудоспособность и производительность труда. А главное — разлагает общественно-политическую жизнь, отвлекая от борьбы за общее дело, направляя человека по пути наименьшего сопротивления, примиряя с действительностью: «Но тяжёлая опасность наркотизма не столько в его статике, сколько в динамике: крепко держа в цепях наше старшее поколение, он тянется к строителям будущего страны и Революции — к детям». Дальше о задачах студенчества и необходимости, даже обязанности его участвовать «в широчайшей культурно-просветительной работе в полном контакте со школьно-воспитательной и диспансерно-лечебной работой».

Студенчество подключилось, московское общество было создано. Его активная деятельность в самое короткое время привела к созданию ячеек в ряде промышленных центров страны (Москва, Ленинград, Иваново-Вознесенск, Тула, Нижний Новгород, Свердловск, Саратов, Ярославль и др.), а также в отдалённых районах РСФСР. Местные ячейки объединились в республиканские, и в результате появилось Всероссийское противоалкогольное общество — «Общество борьбы с алкоголизмом» (ОБсА).

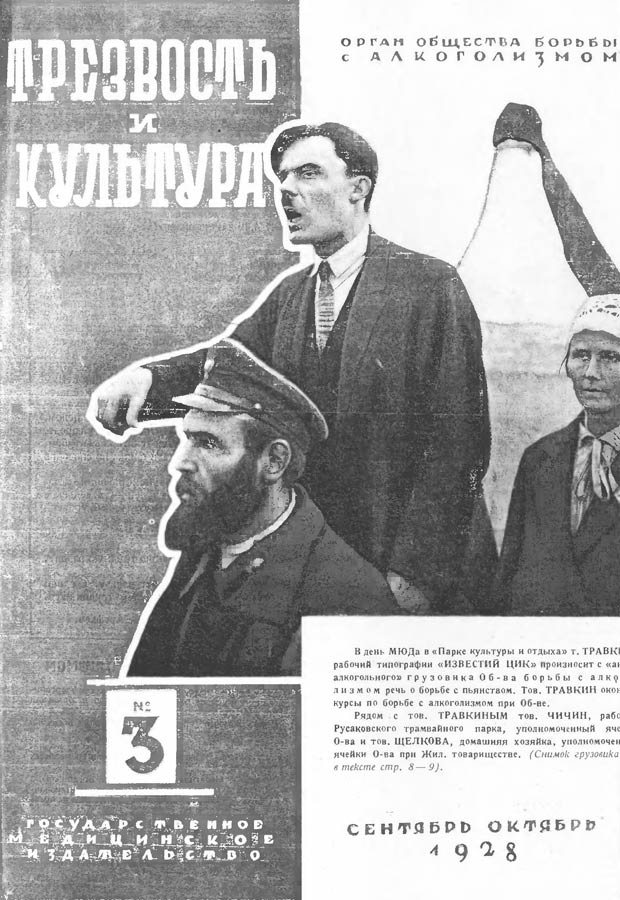

Первая локальная антиалкогольная кампания, организованная ОБсА, была проведена в 1928 г. силами комсомольцев. Об этом рассказано в журнале «Трезвость и культура».

Журнал — официальный орган Всероссийского общества борьбы с алкоголизмом — начал выходить летом 1928 года. Помимо научно-популярных статей о вреде алкоголизма, материалов о работе первых наркологических диспансеров и методах лечения алкоголиков, в журнале помещались рассказы и басни, стихи и сатира на антиалкогольную тему, лозунги («Не уничтожив пьянство, не построим здорового быта!», «Бей по врагу культурной революцией», «Не пейте спиртных напитков: пьющим яд, окружающим пытка», «Бросим пить — купим 2-й заём индустриализации» и пр.).

Центральная статья номера «На смену пивным — очаги культуры» посвящена главной теме — организации культурно-просветительной работы с алкоголиками.

«Если у человека ничего нет, то ему ничего не остаётся для того, чтобы отвлечься от своей тяжёлой жизни, кроме пьянства, ибо пьянство — самое дешёвое „удовольствие“. Купить маленькую бутылочку водки можно вскладчину: и стоит дёшево, и выпить могут несколько человек, а купить билет в театр вскладчину нельзя, потому что на одно место несколько человек не сядут. Кроме того, хороший билет в театр, да ещё если в хороший театр, даже при наших условиях стоит дороже, чем маленькая бутылка водки! А тем более это было раньше. Из этой нашей нищеты вытекало, что в свободное от работы время трудящиеся находили единственный выход для отдыха, развлечения и забвения в пьянстве».

Теперь всё должно быть организовано иначе. Взамен закрывающихся (по просьбам трудящихся) пивных, советский человек должен иметь такое место для досуга, «где мог бы получить действительно культурные развлечения и отдохнуть» . К сожалению, средств для создания новых очагов культуры не хватало, зато агитационные и пропагандистские акции проводились регулярно и с большим размахом. Активную роль в этом принимала молодёжь — пионеры и комсомольцы («Поднять на ноги детей, школьников и бросить их на борьбу против пьющих родителей»). В дни выдачи зарплат у проходных заводов, шахт, фабрик пионеры устраивали митинги с лозунгами: «Алкоголизм и социализм несовместимы!», «Долой полку винную, даёшь полку книжную!», «Папа! Не пей, неси деньги домой!». А летом 1928 г., в Международный юношеский день, в Москве прошла демонстрация «Мы против пьяных отцов» (репортаж на С. 6). Во главе агитационный автомобиль, украшенный плакатом («Ори во всю глотку — долой самогон и водку!» ) и гигантской бутылкой водки с выползающим из неё змеем. А за ним «многотысячные волны юнгштурмовского хаки» . Конечным пунктом стал только что открывшийся Парк культуры и отдыха (безалкогольный, Общество трезвости настояло на том, чтобы там не продавали даже пиво), где была установлена антиалкогольная выставка: «Это было начало культурного похода комсомола, смелого наступления на фронте отсталости и варварских привычек» . Подобные антиалкогольные акции проходили по всей стране: во Владивостоке около 6 тысяч ребят с флагами и лозунгами «60–80% школьников пьют спиртные напитки. Долой отцов, приучающих к этому детей!», «Папа и мама, не пейте водки и пива, а пейте чай и молоко!» прошли ко дворцу труда, где происходил съезд профсоюзов, и устроили там митинг. Крупная детская манифестация прошла во Владикавказе, а ещё в Одессе, Ростове-на-Дону, Владимире, Луганске и других местах. Всего за 1928–1929 гг. было проведено 200 таких мероприятий (самое крупное прошло в 1929 году в Иркутске — в нём участвовали 15 тысяч детей).

Культпоход комсомольцев ударил по пьянству и хулиганству в комсомольской среде. В ряде городов комсомольцы-активисты добились закрытия пивных и лавок Центроспирта; в других — была ограничена продажа алкоголя. Большой популярностью пользовались показательные суды над пьянством и пьяницами. На промышленных предприятиях на видном месте устанавливали специальные «Чёрные кассы» в виде водочных бутылок, где отдельно получали зарплату злоупотребляющие алкоголем нарушители трудовой дисциплины (в качестве меры морального воздействия).

В следующем 1929 году антиалкогольная работа продолжилась. В январе СНК РСФСР издал декрет «О мерах по ограничению торговли спиртными напитками», который запретил открывать новые торговые точки по продаже водки в промышленных городах и рабочих посёлках, торговлю водкой в праздничные и предпраздничные дни, дни отдыха и накануне их, а в районах расположения предприятий — и в дни зарплаты. Запретили продавать водку в буфетах клубов, государственных и общественных организаций, в театрах, кинотеатрах, общежитиях, банях, садах, парках, местах гуляний, столовых, закусочных. Полностью запретили алкогольную рекламу в печати и в общественных местах.

Журнал «Трезвость и культура» организовал беспроигрышную лотерею «Книга вместо водки!». За 30 копеек в газетных ларьках и книжных магазинах можно было купить лотерейный билет (с цитатой из Ленина) и выиграть книгу или даже собрание сочинений на сумму от 25 коп. до 20 руб. Все вырученные от продажи билетов деньги шли на поддержку культурных учреждений. Осенью с большим успехом прошла антиалкогольная выставка в Третьяковской галерее. Первая её часть знакомила посетителей с темой алкоголя в творчестве западных и русских художников прошлого. 104 картины из собрания Третьяковки, Музея нового западного искусства и Музея изящных искусств. Аннотации к ним рассказывали, как несчастен и слаб пьяница, как страдают его близкие и какую выгоду получают капиталисты и церковники спаивая народ. Вторая часть была посвящена социальной гигиене — 80 плакатов, фотомонтажей, диаграмм демонстрировали масштабы реального вреда алкоголя для человека и советской экономики (не говоря об идеологических издержках).

Государственный институт социальной гигиены проводил различные исследования. Большими тиражами выходила санпросвет литература, особое внимание уделялось молодёжи. Вот две таких брошюры. Первая о задачах борьбы с детским алкоголизмом, поскольку потребление алкоголя этой социальной группой представляет наибольшую опасность для будущего.

«Наша задача — в корне разрушить своеобразное „общественное мнение“ вокруг пьянства как особого молодечества, лихости, проявления истинного товарищества и показать, как „зелёный змий“ орудует среди ребят, кто виновник и какие срочные меры нужно предпринять, чтобы наша смена вступила в жизнь крепкой, бодрой и неотравленной». Согласно приведённым в брошюре результатам исследований, приучают детей к алкоголю взрослые, причём часто самые близкие взрослые — отец, мать и другие родственники:

«Можно установить своеобразную „алкогольную лестницу“ потребления детьми спиртных напитков. В самом раннем детском возрасте угощают дома родители, далее следует угощение родственников и знакомых в гостях; потом пьют с товарищами на вечеринках (а как не выпить, если над непьющим смеются, как над чудаком). А в дальнейшем подросток уже не нуждается в опеке и начинает выпивать самостоятельно. Проклятый круг завершается тем, что он в свою очередь начинает приучать к алкоголю своих детей».

В брошюре приводятся данные анкет, подтверждающие эти выводы. А также результаты медицинских наблюдений (включая зарубежные) о том, как влияет алкоголь на когнитивные способности детей, психику (восприимчивость ко всему дурному) и общее состояние здоровья. Конечно, среди главных мер — борьба с алкоголизмом взрослых, чтобы у детей не было дурного примера. Большие надежды в смысле борьбы с пьянством, и особенно с формированием общественного мнения вокруг этого вопроса, автор отводит школе (приобщение к коллективной, общественной жизни, трудовым навыкам и занятиям физкультурой и спортом: «И тогда в жизнь и к работе приступит крепкая, здоровая, бодрая, жизнерадостная, неотравленная ядом алкоголя смена»).

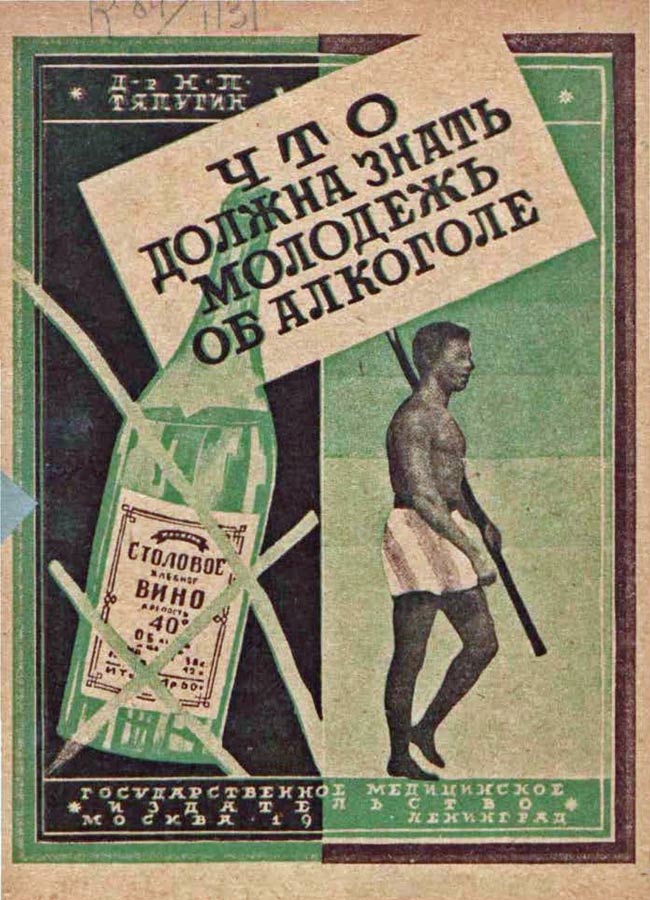

Вторая брошюра адресована молодёжи.

Автор брошюры — доктор, ординатор 1-й Московской городской психиатрической больницы. Но даже сосредотачиваясь на чисто медицинских последствиях приёма алкоголя для организма человека, как человек молодой (и наверняка комсомолец) он не забывает о том, какой вред пьянство наносит народному хозяйству: пьющие люди работают меньше и хуже, допускают прогулы, портят станки, терпят по неосторожности увечья. А сколько средств тратится на лечение алкоголиков? И всё за народный счёт. Но любопытнее всего, особенно для понимания дальнейшей истории борьбы с пьянством, глава, посвящённая причинам алкоголизма и мерам борьбы с ним (С. 21).

«Обычно многие думают, что люди пьют, потому что имеют слабый характер и т.д. И кажется, если запретить продажу спиртных напитков, то сразу наступит трезвость. Но это не так. Основная причина потребления алкоголя заключается в том, что люди ищут радости и счастья. Когда они недостаточно находят его в жизни, то прибегают к алкоголю, чтобы забыться, и в пьяной мечте и фантазии пережить хотя бы призрачную радость. Такое стремление свойственно всем людям (независимо от класса). Но обстоятельства бывают разные».

В капиталистическом обществе задавленный эксплуатацией и беспросветной бедностью пролетарий пьёт от безнадёжности, алкоголь для него самый дешёвый способ забвения и развлечения. Иное дело в СССР, где «новая жизнь даёт нормальный труд, здоровый отдых, культурные развлечения, сознание гражданского достоинства и полноправное участие в строительстве новой жизни» . И наиболее сознательных граждан эта новая жизнь от алкоголя отвлекла. Но, к сожалению, не всех, поскольку за 11 лет советской власти «изжить пьяную заразу, которая прививалась народу в течение долгих веков рабства» оказалось сложнее, чем устранить эксплуатацию. И, к ещё большему сожалению, среди несознательных граждан есть молодёжь. И за неё надо бороться: «Просвещение, физкультура и трезвость — вот программа нового быта подрастающего поколения».

Каждый комсомолец должен подбирать себе трезвых товарищей и сторониться пьяной компании. Молодёжь должна умело составлять свой бюджет и ни копейки не тратить на алкоголь. Вместо этого покупать книги, билеты в театр и пр. Активно участвовать в общественной жизни. Умело организовывать свой досуг, заниматься в кружках (по интересам) и обязательно физкультурой. А также вступить в Общество трезвости и всячески содействовать делу противоалкогольной борьбы (шефствовать над пионерами, заниматься среди них противоалкогольным просвещением, организовывать различные активности, отвлекающие молодёжь от деструктивного досуга).

«Подростки и юноши должны знать и твердо помнить, что даже ничтожные количества алкоголя, в каком бы виде он ни был принят, губят их ум, таланты и физические силы, которые они обязаны беречь и развивать, потому что подрастающее поколение готовится вступить в жизнь, чтобы продолжать дело отцов. Оно должно иметь для этого ясный ум, твёрдую волю и крепкое тело».

Работа Общества была довольно успешной: количество точек по продаже алкоголя сокращалось, «культурные бастионы» крепли. Главная цель — полный и повсеместный запрет продажи спиртных напитков — казалась вполне достижимой (по пятилетнему плану было намечено постепенное сокращение изготовления и продажи водки и пива, доходы от реализации которых должны быть перекрыты доходами от реализации безалкогольных напитков).

Однако производство алкоголя продолжало рассматриваться правительством как один из источников финансовых средств для решения экономических задач, стоящих перед страной. И начиная с 1930 г. антиалкогольная деятельность начала постепенно сворачиваться. Перестали выходить многие газеты и журналы, включая журнал «Трезвость и культура»; в медицинских изданиях начали появляться публикации о том, что умеренное употребление алкоголя вреда здоровью не приносит. Общество по борьбе с алкоголизмом, обвинённое в «узкотрезвеннической позиции, не соответствующей своеобразию текущего момента» расформировали, а остатки объединили с Союзом безбожников и обществом «Долой неграмотность». Новое образование получило название «За здоровый быт» (было заявлено, что по мере роста благосостояния и уровня общей культуры проблемы пьянства и алкоголизма будут решены, поскольку исчезнет почва для этих буржуазных пережитков).

В целом установка, сохранившаяся в СССР на долгие годы, была примерно такая: пить не запрещено, но злоупотребление спиртными напитками расценивалось как аморальное, антисоциальное поведение, и карали нарушителей используя всю силу закона и общественного мнения.

Закончим тем, с чего начали, днём сегодняшним. Станут ли Zумеры пионерами новой эпохи трезвости? Маловероятно. В России поколение Z немногочисленно (по сравнению с X и Y). Кроме того, неизвестно, как они поведут себя по мере взросления: сохранят ли приверженность к здоровым ценностям и слабому алкоголю? Или как повзрослевшие миллениалы вернутся к истокам и перейдут на традиционную водку и другие крепкие напитки? Время покажет.